汉初,西汉官员的选官制度主要依靠“任子”和“赀选”制。

“任子”是汉初选官、任官时一项最重要的制度,被明确于西汉的律法条文之上,《汉书.哀帝纪》载:“除任子令及诽谤诋欺法”,颜师古">颜师古注:“应劭">应劭曰:‘任子令者,《汉仪注》:“吏二千石以上视事满三年,得任同产若子一人为郎。”不以德选,故除之。’任者,保也。”

“任子”是西汉二千石以上官员专属的一项特权,始于文帝时期,“及孝文帝即位,盎兄哙任盎为中郎”(《史记.袁盎传》),这是西汉关于“任子”为官的一条最早的记载。

“任子令者,吏二千石以上视事满三年,得任同产若子一人为郎”就是说官秩在二千石以上的官员,只要任职满三年,皆可推荐子孙一人为官,在这之中朝廷不问子弟德行、才干如何,只要推荐就能直接被选为“郎官”。当然如果是功劳特别卓著的文官武将或是皇亲国戚,他们可荐举子孙两人或数人以上为“郎官”,如平陵侯苏建,他三个儿子都">子都因“任子”得“郎官”职,再如武阳侯史丹,他的九个儿子也都因“任子”相继得“郎官”职。

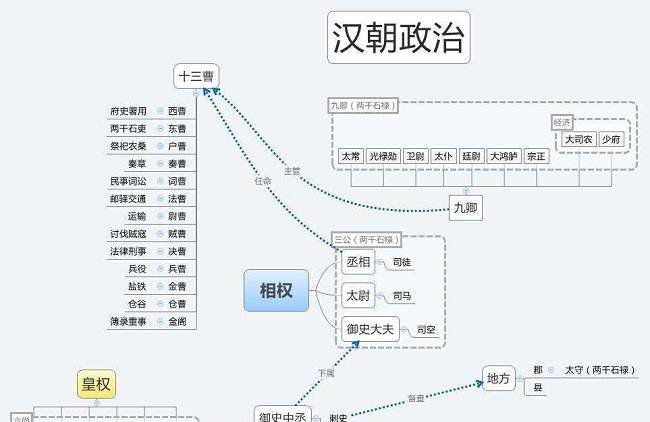

三公九卿

“郎官”就是议郎、中郎、侍郎、郎中等官职的统称,汉时“郎官”属郎中令(武帝改光禄勋),主要职责就是“掌守门户,出充车骑”(《汉书.百官公卿表》),亦也作为皇帝的顾问。因郎官多是天子的近臣,所以极易得到皇帝的宠信,因此非常容易获得高位,如武帝朝丞相田蚡">田蚡,他就是“郎官”出身。

当然大多数依靠“任子”的“郎官”职的贵族子弟,若想获得正式的官职,还得需要进行考核,当时“郎署”每年都会对“郎官”进行考核,考核优异者大多可直接出任地方县令、长(《汉书.董仲舒">董仲舒传》载:“夫长吏多出于郎中、中郎”)之职,或是升任更高的职务,如武帝时期,李广">李广之子李椒因“任子”得郎官,后考核优异就直接升任代郡太守,成为地方上的封疆大吏。

因汉初郡太守、九卿有不少都是由“郎官”升上去的,因此当时“任子”可以说是二千石以上官员子弟入仕做高官的最快捷径。

西汉部分二千石以上官员

“赀选”是文景时期所推出的一项面向全国的选官制度,如果说“任子”是贵族子弟入仕的最快捷径,那么“赀选”就是地方富豪子弟入仕的最快捷径。

“赀”通“资”,意指财货、资财,所谓的“赀选”就是凭财产多少来做官,汉初除有市籍的商人、赘婿及吏坐赃者(犯贪污罪的小吏)外,只要满足相应的财产条件,然后向政府缴纳一定数量的钱财,就能有做官的资格。如文帝时期廷尉张释之">张释之就是靠“赀选”入仕为“骑郎”(《汉书.张释之">张释之传》载:“以訾为骑郎,事文帝”),然后逐渐做到了九卿之位。再如景帝时期马相">马相如">司马相">马相如也是靠“赀选”入仕为“武骑常侍”(《汉书.马相">马相如">司马相">马相如传》载:“以赀为郎,事孝景帝,为武骑常侍”)。

汉初,需资财达十万钱才可任“郎官”,而后因景帝认为“今訾算十以上乃得宦,廉士算不必众。有市籍不得宦,无赀又不得宦,朕甚愍之。”(《汉书.景帝纪》),就是景帝认为汉初用家产十万钱来限制富豪子弟为官有点苛刻,尤其对廉洁的人更是不公平,如按原规定商人有钱不得为官,廉洁的人没钱也不能为官,这就等于是彻底的堵住了廉洁的人想为朝廷效力的道路。

所以在后元四年,景帝下诏:“赀算四得宦,亡令廉士久失职,贪夫长利”(《汉书.景帝纪》),就是后元二年以后,只要资财达四万钱,然后缴纳少量的资产就可为“郎官”,借此避免让廉洁之士不得其职,而让贪夫久据其位,自此家产达四万钱即可参加“赀选”。

中国古代选官制度的变化

当然,相对于不问德才的“任子”,“赀选”的条件算是十分苛刻的。

首先,“赀选”者必须拥有雄厚的资产,颜师古">颜师古言:“赀,财也,以家财多得拜为郎也”,就是说你要想“赀选”,你家就必须有钱。如此,文景时期家产必须达十万或四万钱才有“赀选”的资格,而后在做“郎官”期间,他们每年都还需要支持一定的钱财来供郎署使用(《汉书.杨恽传》载:“郎官故事,令郎出钱市财用,给文书,乃得出,名曰山郎”),同时还得自备鞍马、服装、兵器等一切物品(《史记.田叔">田叔列传》载:“其后有诏募择卫将军舍人以为郎,将军取舍人中富给者,令具鞍马、绛服、玉具剑,欲入奏之。”),如此当时参加“赀选”的费用绝对是一般家庭所不能承担的,“赀选”者必须拥有不菲的家产才能支撑为官时的费用。

之后,对“赀选”者,西汉也有着严格的身份规定,“孝文皇帝时,贵廉洁,贱贪污,贾人、赘婿及吏坐赃者,皆禁锢不得为吏”(《汉书.贡禹">贡禹传》),就是说有市籍的商人、赘婿及吏坐赃者都没有参加“赀选”的资格。

中国古代选官制度的演变

再是,“赀选”者需才能卓越,如文景时期,通过“赀选”入仕的马相">马相如">司马相">马相如、张释之">张释之都是当时的大才,马相">马相如">司马相">马相如以一篇《子虚赋》得到武帝的赏识(《史记.马相">马相如">司马相">马相如列传》载:“上读《子虚赋》而善之,曰:‘朕独不得与此人同时哉!”),张释之">张释之也是以卓越的才能被看中(《汉书.张释之">张释之传》载:“中郎将爰盎知其贤,惜其去,乃请徙释之补谒者”),从以上记载可以看出,要想通过“赀选”入仕的,主要还得靠才能,如果你没才,朝廷也不会用你。

所以总的说,“赀选”虽面向全国,但相对于“任子”来说却是有着严格的财产、身份、才能等苛刻的要求,如果满足不了这些要求,要想通过“赀选”做官几乎是不可能的。

综上所述,可以说,汉初能坐到“三公九卿”高位的要吗是家里有钱的,要吗是家里有权的,平民百姓无任何的机会。以丞相为例,从高祖到武帝九十余年里,如萧何">萧何、曹参">曹参、王陵">王陵、陈平">陈平、审食其">审食其、周勃">周勃、灌婴">灌婴、张苍">张苍、申屠嘉">申屠嘉等都是开国功臣,位列“列侯”。而后来的陶青">陶青、周亚夫">周亚夫、刘舍">刘舍等都是功臣之后,都继承着祖上的“列侯”爵位。

三公九卿

由此我们可以看出汉初并没有一套成熟的官吏选拔任用制度,当时大多数的高位都被官僚富豪所垄断,他们把持着汉初的朝政大权,对于贫穷子弟来说鲜有任职的机会。

而这种由功臣勋贵集团把持朝政大权的制度虽然在汉初的确有稳固政权的作用,但是到之后势必会影响西汉对于天下的统治,毕竟这种“父死子继”的方式很容易让大量无才无德的人进入官场,而在这些人的治理下,西汉岂能好呢?

因此到了武帝时期,雄才大略的武帝有感“任子”、“赀选”对西汉的危害性,遂开始对西汉的选官制度进行了大幅度的变革。

首先,武帝时期,武帝开始不定期的下诏“举贤良”,要求全国各地官员向朝廷举荐有德行、才能的人,借此从中选拔出真正对朝廷有用的大才。

前140冬十月,汉武帝">汉武帝“诏丞相、御史、列侯、中二千石、二千石、诸侯相举贤良方正直言极谏之士”(《汉书·武帝纪》),就是让三公九卿,地方郡守,诸侯替武帝荐举全国各地的“贤良方正”(品行端正)、“直言极谏”(敢于评议时政和进谏皇帝)之士,如会稽太守严助">严助就是在这次“举贤良”中被武帝选中,然后选为中大夫(《汉书.严助">严助传》载:“郡举贤良,对策百余人,武帝善助对,由是独擢助为中大夫”)。

贤良方正残碑拓本

前134年五月,武帝又下诏全国推举良贤人才。也就是在这一年的“举贤良”中,诞生了对中国2000余年的封建史影响最为深远的“天人三策”。“天人三策”是董仲舒">董仲舒在“举贤良”中针对武帝的三问而分别作答的三篇策论,这三篇策论的内容主要有以下几点:1)天人感应,君权神授。2)推崇孔氏,抑黜百家。3)春秋大一统,尊王襄夷。4)建立太学,改革人才选拨制度,反对任子、赀选制。

“天人三策”诞生不久后,武帝就根据董仲舒">董仲舒所提出的意见,有针对性的开始对西汉的官员选拔、任用制度进行了全面性的改革。

前134年,武帝正式将原属于不定期举行的“举贤良”变成了定期举行的“察举制”(《汉书.武帝纪》载:“元光元年冬十一月,初令郡国举孝、廉各一人”),自此西汉在选拔官吏上开始逐渐采用以儒术取士的“察举制”,以才能来选拨官员,而不再单纯的以权、财来作为选官的依据。

“察举制”的主要特征就是由地方长官在辖区内考察、选取人才并推荐给上级或中央,经过试用考核后再任命官职。自武帝开始,地方长官可以随时向朝廷荐举辖区内有德有才的学子,然后由朝廷经过考核,考核通过者即可为官,而在此过程中朝廷不问出身,地位,及财势,一律以才学、德行为选拔要求,只要有才学,有德行,朝廷就让你做官。

察举制与九品中正制的异同点

武帝时期“察举制”分为常科和特科两大类。“常科”就是每年都会举行的科目,武帝时期的常科包括孝廉、察廉等。“特科”就是不定期举行的科目,武帝时期的特科包括秀才(东汉为避光武帝刘秀">刘秀讳,改“茂才”)、贤良方正、孝弟力田、明经、明法、明阴阳灾异等。

其中“常科”中最为重要的就是“孝廉”科(前134年始设),“孝廉”指的就是“孝顺父母,办事廉正”之人。“孝廉”科属清流之目,有别于靠荫庇做官的“任子”和靠钱财做官的“赀选”,“孝廉”不问出身,不问钱财,只问德行、才能,因此它被汉朝学子视为官员晋升的正途,为世人所尊崇。

从武帝开始,各郡国每年都需向朝廷举荐孝一人,察廉一人,被举为孝廉后,会先前往郎署做郎官,然后朝廷会在一年后对这些郎官进行考核,考核合格者就会被赐予官职,或在中央任尚书、侍御史,或在地方任县令、长、丞。而若不合格者则会被撤换,同时荐举者也会被惩罚,如此就可防止一些别有居心的地方官以权谋私胡乱推荐人。

举孝廉

而“特科”中最为重要的是就是“贤良方正”科(始于前178年,这一年文帝下诏:“举贤良方正能直言极谏者,以匡朕之不逮”(《史记.孝文本纪》),“贤良方正”指的就是有才能,德行好,又正直,又敢于直言犯谏的人。汉时“贤良方正”科一般只会在灾异危难之际举行,借此匡正帝王的过失,因此它属“特科”,而非“常科”。当时皇帝会下诏让地方上的官员举荐所赵辖区内有才学、有德行,又正直的人,然后将其送往朝廷,由皇帝直接进行考核,而皇帝则会根据他才能的高低,来授予其官职。

可以说“察举制”的出现在一定程度上打破了官僚富豪对于朝政大权的垄断,虽然此时西汉朝政大权大部分依然还掌握在权贵的手中,但是自此开始,个人的社会背景、家庭出身、财富状况不再是西汉选拨官吏的唯一依据。此时地方上只要有真才实学的,无论出身如何,无论贫穷与否,都有入朝为官的机会,如此这个时候平民与权贵开始有了一丝的公平。

察举制

当然“察举制”在武帝刚推行的时候其实并不顺利,当时有权力荐举的官员对于此事并不积极,他们或是惧怕自己的子孙因此得不到官位,或是害怕举人不当,从而让自己背上责任,总之就是对“荐举”一事很不上心。

因此在“察举制”实施的最初几年,“或至阖郡而不荐一人”(《汉书.武帝纪》)这样一年下来全国各郡国连一个人都不荐举的情况是屡屡发生。为此,汉武帝">汉武帝为了杜绝此事的再次发生,前128年武帝下诏:“举孝,不奉诏,当以不敬论。不察廉,不胜任也,当免”(《汉书.武帝纪》),就是之后每年各郡国必须要举荐孝廉各一人,如果没有或治罪,或免官。

如此,在武帝利用法令来强制的在全国推行“察举制”的做法下,“察举制”开始成为了两汉用来选拔官吏、任用官吏的主要制度。

之后在前124年,汉武帝">汉武帝在推行“察举制”的同时,又采纳了董仲舒">董仲舒“愿陛下兴太学,置明师,以养天下之士”的建议,在长安置“太学”,设《易》、《书》、《诗》、《礼》、《春秋》等五经博士,而后又在公孙弘">公孙弘“为博士置弟子员,学者益广”的建议下,开始为“五经博士”置弟子,名曰“博士弟子”。随后全国学子无论何身份,只要有才能,通过考核就能成为“五经博士”的弟子。

长安太学

当然武帝建立“太学”的目的可不是为了让贫困子弟学到知识,而是为朝廷选拔人才。因此,武帝时期太学每年都会举办一次考试,名曰“岁试”,当时只要“博士弟子”能够掌握五经中的其中一经,然后通过这一经的考试就可被委任官职。

“岁试”中最常用的一种考试方式就是“射策”(《汉书.儒林传》载:“自武帝立五经博士,开弟子员,社科射策,劝以官禄”),“射策”的考法就是由主考人根据儒经内容提出若干问题,然后由“博士弟子”自行抽出一二道题来作答,之后主考人就根据学生的解答来定出成绩,得甲等可直接在中央任“郎官”,得乙等则可获得补吏的身份,然后分配至地方任职,当然大多数都是作为地方官的掾属(辅佐地方官治理地方的官吏)。

由此,在“察举制”和“太学”相继建立后,武帝一朝开始形成了一套相对完善的官员选官制度:太学的博士弟子在通过每年的“岁试”后,得乙者以补吏的身份入地方为职,然后在地方上有了一定的政绩后,通过郡国的“举贤良”进入中央为“郎官”,之后经过一年的考查,再经过考核后,考核合格者就会被赐予官职,或在中央任尚书、侍御史,或在地方任县令、长、丞。而得甲者,则可直接为“郎官”,然后同被“举贤良”者在一年后一同进行考核。

如此,在“察举制”和“太学”的相辅相成下,武帝朝的朝堂逐渐从被功臣勋贵掌控的“功臣勋贵政府”变成了由读书人掌控的“文官政府”。

西汉五经博士授业图

此时,武帝朝堂虽然还存在着贵族子弟,但相对于读书人来说已经变成了少数。同时丞相等三公九卿的高位虽也多被功臣勋贵所掌控,但也开始出现了如丞相公孙弘">公孙弘,御史大夫儿宽、张汤">张汤、杜周">杜周,廷尉赵禹等这些由贫苦百姓或小吏中选拔上来的“三公九卿”。

可以说到了武帝时期,平民小吏集团已经开始有了与功臣勋贵集团分庭抗礼的实力,此时西汉的朝政不再被权贵所垄断,平民也有了执掌朝政的机会。

“上自初即位,招选天下文学材智之士,待以不次之位。四方士多上书言得失,自眩鬻者以千数。上简拔其俊异者宠用之。庄助最先进,后又得吴人硃买臣、赵人吾丘寿王、蜀人马相">马相如">司马相">马相如、平原东方朔">东方朔、吴要枚皋、济南终军等,并在左右,每令与大臣辨论,中外相应以义理之文,大臣数屈焉。然相如特以辞赋得幸;朔、皋不根持论,好诙谐,上以俳优畜之,虽数赏赐,终不任以事也。朔亦观上颜色,时时直谏,有所补益”(《资治通鉴》),就在武帝对西汉的选官制度进行大幅度的改革下,武帝朝出现了“朝廷多贤材”,“程其器能,用之如不及”的盛况。

如此,西汉在武帝不拘一格,惟才是举的用人方针下,逐渐走向了强盛,此时西汉对外大破匈奴,远征大宛,降服西域,收复南越,吞并朝鲜,对内设中朝,行“推恩令”,建“年号”,“强汉”威名开始响彻天际。“州郡察吏民有茂材异者,可为将相及使绝国者”(《汉书.武帝纪》),此时无论贫富,无论出身,只要有才能,有德行,只要有为朝廷效力的心,无论是贫穷子弟,亦或是商人子弟,就都有机会出将入相。

武帝盛世图

而也就在武帝这样的用人方针下,“汉之得人,于此为盛”(《倪宽">倪宽赞》)的盛况随之出现。

一时间武帝朝人才济济,“汉之得人,于兹为盛,儒雅则公孙弘">公孙弘、董仲舒">董仲舒、儿宽,笃行则石建、石庆">石庆,质直则汲黯">汲黯、卜式">卜式,推贤则韩安">韩安国">韩安">韩安国、郑当时">郑当时,定令则赵禹、张汤">张汤,文章则司马迁">司马迁、相如,滑稽则东方朔">东方朔、枚皋,应对则严助">严助、朱买臣">朱买臣,历数则唐都、洛下闳,协律则李延年">李延年,运筹则桑弘羊">桑弘羊,奉使则张骞">张骞、苏武">苏武,将率则卫青">卫青、霍去病">霍去病,受遗则霍光">霍光、金日磾">金日磾,其余不可胜纪。”(《汉书.公孙弘">公孙弘卜式">卜式儿宽》),此时武帝朝武有卫青">卫青、霍去病">霍去病等名将,文有公孙弘">公孙弘、董仲舒">董仲舒、儿宽、东方朔">东方朔、桑弘羊">桑弘羊等名臣,武帝因这些人才的存在,最终完成了“汉兴五世,隆在建元”的壮举。

很多人按照春秋战国时期的诸子百家的标准,说他是法家学派弟子,也有人说他是兵家、墨家传人。那么诸葛亮究竟是怎样的一个人呢?他究竟属于哪一学派呢?诸子百家是春秋战国时期的产物。此后,这些学派大多分流、演变。除了儒释道家思想活跃,其余的思想流派大多消隐。所以,三国时期人物诸葛亮的身上,并没有明确的思想流派...

在刺杀董卓失败后,曹操就开始起事了,仅用了十几年的时间就统一了北方,甚至还挟天子以令诸侯。其当时所拥有的实力甚至是超越了孙刘双方的联盟。那么,曹操为什么会取得如此大的成就呢?大多数人觉得跟曹操的奸诈有一定的关系,当然了,这兴许是一方面原因,当时最为重要的一点,那就是曹操的识人之明了。大家都知道,曹操...

第十名:步练师她是孙权的妃子,来自江苏,在孙权继位之后被封为了夫人,可以说是达到了皇后的地位,在步练师去世之后,被追封为了皇后,埋葬在蒋陵。第九名:祝融夫人她是三国里面唯一真正上过战场的女性,和孟获是一伙的,和孟获一起对抗蜀国的军队,在七擒七纵孟获之后,祝融夫人也归顺了蜀汉,据说他武艺高强,百发百中...

赵云,乃是继关羽、张飞之后,加入刘备集团的,可以毫不夸张地说,赵云算得上是蜀汉集团的元老级别人物。但是,刘备在称帝之后,给赵云的官职,仍然是一个“杂号将军”,赵云的权利,从本质上来说,没有丝毫的改变。很多人搞不明白,赵云前前后后,跟随刘备出生入死,差不多30个年头,为什么刘备就没有让赵云独当一面。给...

东汉末年,英雄辈出,谋臣如雨,武将如云。说起三国英雄们的武力值,这第一者当属吕布.随后才能够轮得上关羽、张飞等人.当时三个国家的实力都不容小觑,而大将最多者应...今天我们来看看三国时期的大狂人都是谁?Top8:虞翻虞翻是东吴的一员将领,虽然在三国时期他名声并不显赫,但他也是一位文武全才,尤其是他在...

果然司马懿跨渭河修桥,在两岸扎营,诸葛亮面对本想使用声东击西之策烧掉浮桥,却不想还是在司马懿刺探到了军情,溃败而返。第二回合司马懿想要反守为攻,将蜀军彻底围困,结果诸葛亮来了个埋伏战,扳回一局。等到第三回合,“木牛流马”这样在传说中流传了近2000年之久的“黑科技”除此登场了。本来是司马懿见蜀汉境内...

关家被害经过这一切,还得从蜀汉灭亡的前几个月说起。话说蜀汉末年,曹魏权臣司马昭派遣将领钟会、邓艾率领大军南征蜀汉。在古代,巴蜀地区是历代封建王朝都深感头疼的地方。因为交通因素以及统治技术的局限,一旦王朝出现衰败迹象,巴蜀地区往往会成为最先脱离朝廷统治的地区。并且,巴蜀地势的特殊,也让朝廷的讨伐变得收...

老刘没有发迹前只是家乡沛县的一个亭长,大致也就相当于乡科局干部吧?这个时候的老刘,那可真是本色毕露:不仅生性放纵好酒贪花经常戏弄手下的员工,而且还曾经多次出现过工作上的失误!多亏刘邦有几个好朋友帮衬——别人就不说了,县级干部萧何就多次替刘邦打过圆场,每次刘邦出现工作失误时,都是人家萧何替他周旋,这才...

熟悉三国的朋友,应该知道指的就是献帝刘协。事实上他之所以能够落得善终,与他一生充满了大智慧,是很有关系的。按理说他不是嫡子,皇位原本不是他的,再加上母亲也早早地被何皇后给毒死了。得知真相后的灵帝,尽管十分愤怒,但考虑到大将军何进,他也只好就此作罢。尽管何皇后如愿以偿地让自己的儿子刘辩继承了大统,但她...

比如此人的心肠异常的狠,不止一次地抛妻弃子,据正史的记载最少就有四次。其实这也算是一种无奈吧,无可厚非,因为在逃亡的过程中,带着家眷实属不便。这点倒是和他的老祖宗刘邦很像。当年刘邦兵败逃亡时,也是嫌马车太慢,好几次都把自己的两个孩子扔下去,都是夏侯婴又下去将其捡回来的,也正是因为这点,气得刘邦想杀了...

一日曹操不经意间看到儿子曹植的文章,连连点头,不时嘴角微微一笑。看完后不敢相信这是自己10岁儿子写的,问曹植:“你请人代写的吗?”,曹植胸有成竹的答到“话,说出口就是论;字,下笔就成文章,不信当面考考我就知道了,何必请人代写”。小时候的曹植性格坦诚,放荡不羁,不讲究仪表,车马服饰不张扬,没有官二代气...

这三次战役是公认的"三大战役"。不过以影响力来看,小编认为还有三场战役,其重要性并不亚于三国"三大战役",下面小编就来聊一聊这三次战役。小编认为"潼关之战"是一场很容易被忽略的重要战役,然而它对汉末三国时期的历史发展起到了很大的影响。我们知道"赤壁之战"失败后,曹操集团暂时失去了对南方扩张的条件,开...

这个无能主公不是别人,正是吕布。吕布,作为汉末一代诸侯,以勇武闻名,号称“飞将”,但是其政治思维偏弱,不善于利用自己的优势,导致一直被人利用,先是董卓,后是王允,最后又依附袁绍和张扬,偷袭曹操的兖州,窃取刘备的徐州,最终在徐州下邳之战中被曹操围困。这个时候,吕布麾下一位武将出场了,也正是今日小编要讲...

这位令人惋惜的女子就是汉昭帝的上官皇后,她也是霍光的外孙女,或许人们能够在电视剧中看见这个女子的身影。当时汉昭帝即位后,年龄仅仅只有8岁,由自己的姐姐鄂邑长公主抚养着长大。等到汉昭帝21岁的时候,鄂邑长公主开始为他挑选妻子,此时的上官氏也只有6岁。等到上官氏入宫之后,就被封为了婕妤,在此之后不久上官...

曹营救主斩杀曹军忠贞猛将总结赵子龙可能不是三国里最耀眼的,但他是最朴实的。朴实者,可以活得更久,这样的人无论在哪里都是令人敬佩信任的,因为他是贴近我们的,可以是我们行事的标杆。参考文献:《三国演义》《三国志》...