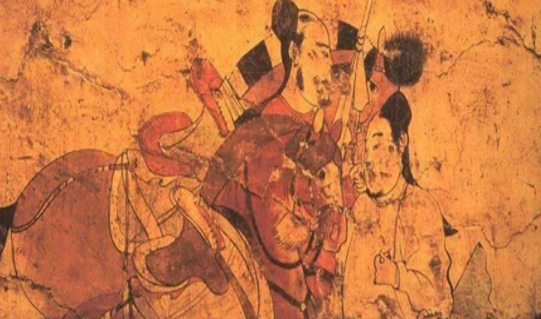

南北朝名将高敖曹最后是怎么死的?下面渊源历史小课堂小编为大家带来详细的文章介绍。

南北朝后期,有这么一位传奇人物:他被人称项羽再世,但却尴尬而死——孤身一人、被大群敌军狂追,好不容易跑到自家城门下,里面的队友却故意不开门,乐呵呵地在城头围观他被人砍掉脑袋。

至于原因,其实就俩点:时代与个性。

即使在怪杰辈出的南北朝,高敖曹也称得上一个十足的“怪咖”。年轻时的他,像极了如今我们所说的“黑社会分子”,而且他走上这条路,并不是寻常人想象中的被生活所迫、误入歧途,而是从骨子里天生就酷爱、沉醉这一行。

高敖曹,名高昂,他的父亲名为高翼,还有俩哥哥分别叫高乾、高慎,这一家子都是些标准的狠角色:

北魏末年六镇起义爆发,朝廷依靠地方豪强维持政权,因此颇有名望、史称“豪侠有风神”的高翼被拜为渤海太守,后来又升为东冀州刺史。古时所谓的“豪侠”,其实就类似于今天的黑道大哥。

长子高乾有样学样,年轻时就喜欢行侠仗义,犯法成为常态;年纪稍大后略有收敛、变得“稳重”——不再打打杀杀,而是轻财重义、有目的地结交豪杰,从一个混混走向气质大佬。在这期间,他认识了北魏藩王元子攸;

次子高慎貌似是个另类,他喜欢读书、性格沉稳,成年后从政,但这并不代表他是个善类:据称他当官时为政严酷、凌压老百姓,在朝廷里也无所避讳、经常得罪人,后来因为心胸狭窄被高欢骂了几次后,一气之下竟投奔了西魏,个性之鲜明由此可见。

而高敖曹,则堪称青出于蓝,是家族特质的集大成者。

在豪气这方面,他堪称父兄的威力加强版,从小到大一直是一副豪爽洒脱、胆力过人的模样,宛如一匹无人能驾驭的烈马。为了收拾这个儿子,高翼不惜花大价钱请得名师出马,并要求老师对高敖曹该揍就揍、绝不手软。

但这一点儿用都没,高敖曹仍旧到处惹是生非,甚至还放话:“男儿当横行天下,自取富贵,谁能端坐读书当一个老博士!”年纪稍大后,他就跟着哥哥高乾招揽亡命之徒、到处打家劫舍,横行一方、无人敢惹。

兄弟俩嚣张到何种地步?高乾向豪门大户博陵崔氏求婚被拒,兄弟俩直接翻脸、杀进崔家劫走了姑娘。刚跑出崔家庄,高敖曹就在路边鼓动哥哥霸王硬上弓、把崔家姑娘变成了自己嫂子。

由于高氏兄弟无恶不作、堪称当地头号黑恶势力,父亲高翼也经常受到牵连,不是被抓在监狱、就是在被抓的路上。这位绝望的老父亲曾说:“四个儿子个个都是亡命徒,我死后也不知还有没有儿子给我添土?”

如果放在太平盛世,高翼的担心是对的;但随着北魏崩盘,高家兄弟这样的人反而成了时代的香饽饽,后来纷纷加官进爵。所以在高翼死后,高敖曹刻意大起坟墓:“您生前就怕死后没人给您添土,现在你知道我的本事了吧!”

高氏的崛起,得益于北魏末期的六镇之乱。公元528年,起义军领袖葛荣横行河北,高家兄弟认为这正是英雄扬名立万之时,于是便聚众起事,并且屡次击破北魏军队。没多久,听说老朋友元子攸(即孝庄帝)被迎立为皇帝,高乾便率部投降了朝廷。兄弟几人都被封官,其中,高敖曹被任命为通直散骑侍郎、封武城县伯。

由此可见,平日里结交权贵、拓宽人脉是多么的重要。不过,当时实际掌权的是尔朱荣,他不愿意看到元子攸形成自己的势力,便以“高氏兄弟先叛后降,不应担任重要官职”为由,把他们赶回了老家。兄弟几个当然不服气,他们在当地重操旧业、继续干起了黑社会营生。尔朱荣听说后,派人诱捕了高敖曹,囚禁在自己身边。

元子攸设计手刃尔朱荣后,立即释放高敖曹、引为己用。高敖曹也不负所望,他当即披挂上马,带着侄子迎战正在围攻皇宫的尔朱氏兵马。对于当时的场面,史书中用了“推锋径进,所向披靡”的措词,用今天的概念来讲,就像一辆平推过去的重型坦克。观战的孝庄帝等人叹为观止,当场任命其为直阁将军。

按照这个趋势,高敖曹有成为孝庄帝嫡系亲信、北魏朝廷柱石的架势。只可惜,当高氏兄弟回乡招兵买马期间,元子攸被尔朱氏家族击败并杀害。消息传来,高敖曹一怒之下与父兄在信都起兵。

期间,尔朱氏任命的殷州刺史羽生曾率五千人奔袭信都,高敖曹听说后,直接带着十多个骑兵前去迎战。他一马当先,一手马槊使得虎虎生风,以令人窒息的气势冲进敌群砍瓜切菜,无人可以抵挡;当高乾随后派出五百人前去救援时,高敖曹已经凯旋归来......此战之后,高敖曹获得了“当世项羽”的名号。

随着高欢崛起,高氏兄弟投靠了这位“本家”(其实并没有宗亲关系)。期间还发生了一个插曲:高乾打开信都城门迎接高欢时,高敖曹在外攻城略地;听说此事,心高气傲的他给自己的亲哥送上了一套女装,奚落其为妇人;高欢正值用人之际,可不敢得罪这位暴躁老哥,于是让自己的长子高澄以晚辈身份前去拜见高敖曹,这才让这位悍将归附。

从此,高敖曹成了高欢手下的一员猛将,活跃在自己最喜爱的领域:在战场拼杀,享受鲜血四溅的酣畅淋漓。他的部下,基本都是自己的同乡,悉数为汉人;而在当时,鲜卑武士的赫赫威名已经横行了上百年,鲜卑骑兵几乎等于精兵强将的代名词。因此,早已鲜卑化的高欢,曾提出送给高敖曹一些鲜卑兵。但高敖曹很不屑:“敖曹所将部曲,练习已久,不烦更配。”高欢也只好作罢。

高敖曹的队伍,也许是高欢势力中唯一一个纯汉族将士组成的部队,在胡骑横行的北朝堪称另类。但这支队伍的战斗力却突破了所有人的认知:在于尔朱兆、宇文泰的战斗中,高敖曹一军悍不畏死、专啃硬骨头,屡屡扭转战局,甚至还救过高欢的命。

但这种才能出众的人才,大多都有心高气傲的特征;身在那个特殊时代,高敖曹的这一气质尤其突出:

当时的北朝,胡族军人普遍瞧不起汉人,认为后者温和、软弱,但唯独忌惮高敖曹;而高敖曹也针尖对麦芒,对那些敢于挑战自己的同僚毫不客气。

高敖曹曾经与北豫州刺史郑严祖玩握槊的游戏(可以理解为赌博),御史中尉刘贵(匈奴人,高欢好友)恰巧派人召见郑严祖。高敖曹故意不放人,还让人用大枷锁起了来使;这位使者出言威胁:“枷时易,脱时难。”高敖曹随即抽刀砍掉了此人的脑袋,轻蔑一笑:“何难之有?”对此,刘贵却敢怒不敢言。

高敖曹如此针对刘贵,事出有因。第二天,刘贵、高敖曹共坐,有人汇报许多役夫被淹死了。刘贵不以为意,随口说了句:“头钱价汉,随之死”。“头钱”,指的是儿童每人每年交二十三钱,刘贵其实就是说汉人命贱、死就死了。

但他也许忘了身边人是谁。高敖曹当场暴怒,抽刀就要砍刘贵,吓得他赶紧跑回自己军营;但高敖曹毫不罢休,随即鸣鼓整队,摆出阵势攻打刘贵。后来,在侯景等人的劝说下才作罢。

对于这位悍将,高欢既尊重又忌惮。由于麾下将士大多是鲜卑人,高欢每次训话,都用鲜卑语;但只要高敖曹在,他就会改说汉语。

然而,无论任何时代,一个人即使再有才,但一旦高调到这种地步,往往意味着危机的到来。

公元538年,高敖曹被进封京兆郡公,奉命与侯景一同攻打西魏大将独孤信(后来的西魏八柱国之一、隋文帝杨坚的老丈人)镇守的金墉城(洛阳外围)。宇文泰闻讯,亲自前来救援。

对于出自鲜卑族的宇文黑獭(宇文泰的字),高敖曹向来从心底里瞧不起,他故意让人竖起自己的旌旗、伞盖,自己跨马临阵、高调地挑衅宇文泰。

但这下却捅了大篓子,西魏大军不管其他人、抓住高敖曹猛打,没多久就打得他全军覆没、只剩一人单骑突围,逃向河阳城。但河阳太守高永乐(高欢宗族)早就对高敖曹恨得牙痒痒,他关闭城门、不准高敖曹进城。

最终,高敖曹走投无路,招呼追兵砍掉了自己的脑袋,当时仅仅38岁而已。北朝汉军的杠把子,就这么尴尬地退出了时代舞台。

高敖曹虽不是传统意义上的好人,但他身上体现了一个特殊时代格局下汉人的真实武力,也许这就是纷纷攘攘的十六国、南北朝终归溶于隋唐的原因之一。

公元前632年(左传僖公28年),城濮之战后,晋文公大会诸侯于践土(当时衡雍附近,今河南省境内),参加会盟的有晋、鲁、齐、宋、蔡、郑、卫等国,晋被推为盟主。周天子也派出代表参加。该会盟是晋国同年在城濮之战打败楚国之后,与各国约定要求尊重周王室,是晋文公霸业的代表事件。过程公元前632年夏,晋文公在践...

小伙伴们纷纷脑洞大开,讨论后世哪位名将加入定会扭转乾坤?有,例如韩信。但是,纵观韩信指挥的战役,有个显著的特点,就是独当一面,刘邦不干预。所以既然韩信出战,就必须设定相关的大前提。1充分授权其实,长平之战之所以输得这么惨,赵孝成王功不可没,所以必须先除掉因为他的干预而导致的不利因素。虞卿曰:“王听臣...

公元前636年,晋文公回到晋国,在秦穆公的支持下消灭反对势力,然后奖励有功之臣,宽容有过失的旧臣,安抚百姓。经过一系列的措施,晋国局势逐渐安定,与此同时,晋文公也坐稳了君王之位。随后,为了强国,晋文公进行了一番制度改革,使得晋国国力大幅度增强。但是,要想称霸中原,需要通过一系列的事件向天下人证明自己...

秦昭襄王是先秦时期有名的王者,他为秦国一统六国奠定了基础,在他手上秦国国力强盛,打的楚国节节败退,被迫割让土地给秦国求和,打的赵国俯首称臣,让东方六国心惊胆战,秦昭襄王更是动了周天子的领地,灭掉了周王朝,取回了象征天下的九鼎,即使这样的功绩,为何秦昭襄王没有完成天下一统的大业。秦国经历秦孝公商鞅变法...

秦朝的社会组织相当严密,商鞅变法建立了“连坐制”内容包括:禁止父子兄弟同室而居,凡民有二男劳力以上的都必须分居,独立编户,同时按军事组织把全国吏民编制起来,五家为伍,十家为什,不准擅自迁居,相互监督,相互检举,若不揭发,十家连坐。这种严苛的法律把农民牢牢束缚在土地上,国家直接控制了全国的劳动力,保证...

孔子出生与公元前551年,姓孔,名丘字仲尼,是春秋时期的鲁国陬邑人,也就是今天的山东曲阜。他是古代的思想家、教育家,同时也是儒家学派的创始人。孔子一生之最大的开创是私人讲学,但颇值得一提的是:孔子和原配妻子的矛盾,也是从他开始开办私人讲学开始的。孔子的妻子名叫亓官氏,她是春秋时期的宋国人,也就是今天...

在魏国称霸失败之后,魏国国力日衰,在其他国家眼中,魏国也早已不是什么威胁了,而是可以拉拢的伙伴,而留地理位置而言,魏国是多国合纵的一个连接点,同时也是承担着遏制秦国东出的关键地带。就国力而言,韩国自己申不害变法失败后,就注定只能是战国诸国中实力较弱的国家了,因此韩国根本无法承担起遏制秦国东出的重任,...

其次,在春秋中期左右,人口大约为2000万人。而在战国末期,人口则增长到4000多万人。由此,在春秋时期,因为人口较少,显得土地相对较为富余。那么,如果对小国发动灭国战争的话,还可以勉强派出人口去接收土地。但是,如果对大国发动灭国战争的话,占领的土地怎么办呢,自己国家的人口有限,一下子难以消化这么多...

范蠡的二儿子杀了人,被囚禁在楚国。范蠡自信地对人说:“老子有的是钱,钱可以买命。”于是,他便打算长子去楚国营救次子。这时,老大站出来对老爸说:“你要是不派我去,我就死给你看。”为何长子坚持要去救自己的二弟呢,原来他觉得老爸派三弟去,分明是看不起他这个大哥,激动得想要自杀。《智囊》中说,【“是吾不肖”...

义渠王与深宫中的寡妇宣太后在寂寞空虚状态下互需互慰生得二子,自然会引起轩然大波,宣太后虽依“自家四贵”把持朝政,但此事不光明磊落,很难控制舆论,宣太后心知肚明;宣太后杀义渠王是公元前272年,这两个儿子已经成人了,如果留下二子于义渠,他们迟早会得知父亲被杀详情,也必定会奋起复仇,所以宣太后出于政治上...

战国四大名将是指战国时代四位著名的将领。《千字文》中以“起翦颇牧,用军最精。宣威沙漠,驰誉丹青。”来形容这四位将领的功绩。这四位将领分别为:秦国的白起、王翦,赵国的廉颇、李牧。其中,就李牧来说,无疑是长平之战后赵国的长城。李牧生平事迹大致可划分为两个阶段,先是在赵国北部边境,抗击匈奴;后以抵御秦国为...

宋文公为人贤明,礼待国人,好施舍。因其容貌俊美,他祖父宋襄公的夫人想与他私通,宋文公不肯,襄公夫人便帮助他在国人中广施恩惠,因此得到国人拥护。人物生平国人拥护宋文公,子姓,宋氏,名鲍(一作鲍革),亦称公子鲍或公子鲍革,宋成公之子,宋昭公的弟弟。公子鲍为人贤明,对国人以礼相待,当时宋国发生饥荒,公子鲍...

代表人物:孔子、孟子、荀子。作品:《论语》、《孟子》、《荀子》...

无助于教学相长思想只有通过碰撞才能迸发出火花。孔子很希望通过和学生交流,甚至是辩驳、置疑,达到教学相长的目的。在学生增长知识的同时,老师也能够受到启发,丰富自己的学问。子贡、宰我、子路等都经常在课上、课下与老师交流。有时候提的问题简直就是故意难为人,师生为此还会争得脸红脖子粗。宰我就曾与孔子,就为父...

1、撤掉廉颇,启用赵括廉颇在赵国还算是一个名将,后期换成了没有大战经验的赵括。临阵换将,尤其是这种大兵团作战,在冷兵器时代影响非常大,往往会导致军心不稳,但是从赵括任职赵军统帅后的结果来看,并没有起什么乱子,也算是平稳过渡。有人说如果赵军不换将,以廉颇的“坚守”策略,足以耗死秦军。这里先不讨论这个策...

魏王从之,欣欣然似霸业从此开始,即拨五百战车以庞涓为将,直奔赵国围了赵国都城邯郸。赵王急难中只好求救于齐国,并许诺解围后以中山相赠。齐威王应允,令田忌为将,并起用从魏国救得的孙膑为军师领兵出发。这孙膑曾与庞涓同学,对用兵之法谙熟精通。魏王用重金将他聘得,当时庞涓也正事奉魏国。庞涓自觉能力不及孙膑,恐...

战国时代是一个吞并时代。西周后期,周王室衰弱,各诸侯实力日益强盛称霸一方,不再听从周王室号召。相继跑马圈地、分割天下,成立齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦七国,形成战国时期诸侯割据、七国争霸的格局,书写下一段战火纷飞、六国统一的历史。那是个群雄逐鹿、交织着血与火的年代,尤其是战国末年七国争霸兼并不断,涌现...

自古以来,君臣之间的关系总是很微妙的,倘若两者之间存在猜忌,存在质疑,那么就容易引发朝政的动荡。倘若二者关系很好,甚至到达了无条件信任的地步的话,就可以通过共同合作,将国家带上更好的未来。显然的,秦孝公和商鞅便是第二种关系。因此在那段岁月中,商鞅变法得以顺利实施,并给秦朝的强盛奠定了基础。商鞅早年学...

三家分晋田氏代齐代表着春秋时代的结束战国时代的来临,春秋时代的一个特点在于乱,战国时代的一个明显特点在于变。战国四大名将有两位在秦国,特别是名将之首白起更是打的六国毫无还手之力。让人匪夷所思的是另外两位名将在赵国,特别是后起之秀李牧,他的表现让人不得不称赞叹服。不管是针对匈奴还是秦国,往往能克敌制胜...

公元前515年阖闾派专诸刺杀吴王僚后继位。他重用伍子胥、孙武等人,充实兵库,积聚粮食,实行强兵兴国之路。后持续派军攻楚,迫使楚国从郢迁都于鄀,从此威震华夏。公元前496年阖闾在伐越时被重伤,后死于陉。主要成就政治阖闾一直注意对人才的笼络和使用,能做到使贤任能。在得知伍子胥是一位智勇兼备的人才时,阖闾...

春秋战国时期,是我国历史上最为跌宕的时期,也是思想最为璀璨的时代。而这也更是“士”的黄金年代,不但智囊谋国之士辈出,如公孙衍、张仪等,一怒而诸侯惧,安居而天下熄。也是侠士以热血书写春秋的时代,如专诸、聂政等,若血溅五步,则天下缟素。提起刺客,很多人都血脉偾张。人们对专诸、要离、豫让、荆轲等人的故事也...

近日,一处厚度约0.6米、长度超过20米的带状尸骨层在高平市被当地农民发现。经当地研究长平之战的学者与文物部门人士现场勘查,这处呈带状的尸骨层可能与发生在2200年前的长平之战有关。玉米地里发现尸骨层新发现的尸骨层遗址位于高平市北城街街道办事处南王庄村的一处茂密的玉米地中。高平市长期研究长平之战的学...

李牧生平事迹大致可划分为两个阶段,先是在赵国北部边境,抗击匈奴;后以抵御秦国为主,因在宜安之战重创秦军,得到武安君的封号。战国末期,李牧是赵国赖以支撑危局的唯一良将,素有“李牧死,赵国亡”之称。公元前229年,赵王迁中了秦国的离间计,听信谗言夺取了李牧的兵权,不久后将李牧杀害。李牧是战国末年东方六国...

齐桓公死后,齐国发生内乱,宋襄公率领卫国、曹国和邾国等四国人马打到齐国,齐人里应外合,拥立齐孝公,宋襄公因此声名鹊起。宋襄公雄心勃勃,想继承齐桓公的霸业,与楚国争霸,一度为楚国所拘。公元前638年,宋襄公讨伐郑国,与救郑的楚兵展开泓水之战。楚兵强大,宋襄公讲究“仁义”,要待楚兵渡河列阵后再战,结果大...

当历史车轮驶入春秋后,周王室势弱,诸侯们的斗争逐渐升级,君位不再只是父子相承。有一种是兄终弟及,比如吴王诸樊传给兄弟,也有一种是禅让臣子,比如燕王哙传给子之。还有一种是逃亡在外的公子回国继位,这类人也不少见,比如鼎鼎大名的齐桓公和晋文公。齐襄公时期,齐国发生内乱,公子小白为了避难,逃亡到莒国。齐襄公...

2、庄子(前369-前286):姓庄名周,字子休,战国时期文哲大家,宋国蒙人,是老子之后道家理论重要开创者,与老子并称老庄。生平只做过地方漆园吏,因崇尚自由而不应楚威王之聘。主张尊重天性,逍遥处世、独与天地精神往来,而不睥睨于万物,代表作品为《庄子》。...

大家都了解春秋战国时期是多国战乱、分封制逐渐瓦解的一个时期,这一时期内的时局较为动荡,有国家崛起,亦有国家衰败。但大家鲜少注意到这些乱象背后的动向,那就是各个国家在变动的社会秩序、新阶级的诞生等诸多情况下都掀起了政治改革的热潮。有楚国、魏国等这样的大国,也有秦国这样落后的小国。但是结合后面的历史来看...

齐军仍然采用了孙膑“围魏救赵”的计谋,率军从曲阜、亢父(今山东济宁),经由定陶直逼魏都大梁(今河南开封),军队抵达与魏都近在咫尺的外黄(今河南民权),诱使魏军返回救援,以解韩国之围。魏惠王嫉恨齐国干涉魏国之事,果然撤回了攻打韩国的兵力。他动用全国的力量想打败齐国的军队。魏惠王以太子申为上将军,庞涓为...

在秦国的历史上,秦昭襄王可以说是一位承上启下的君主。这是因为,秦昭襄王在位时间达五十年之久,他的在位时间,则相当于他此后三代秦国君主,在位时间的一个总和。秦昭襄王在位时期,上承秦孝公时期的变法革新,秦惠文王时期的东出之势。下启秦国最终灭亡六国,完成一统的大业。由此可见,秦昭襄王可以说是秦国历史上最为...

大家都知道纸上谈兵这个词吧,它讲的就是赵括的故事。秦国赵国相战,秦国放出流言,说比起廉颇,他们更加害怕赵括。赵王信以为真,真的将廉颇换下,派赵括去往前线。赵括是战国时期赵国大臣赵奢的儿子,他从小就熟读兵书,史记上提到,赵括对自己的学识很自信,认为天下就没有能够阻挡住他的人。对这个人选最不满意的并不是...